羽黒山周辺の

寄り道スポット

庄内藩士の心を育んだ

藩校致道館

鶴岡市は出羽三山の一つ羽黒山の麓に位置し、江戸時代には譜代大名・酒井家が統治する庄内藩の城下町だった。歴史の中で育まれ、文化を感じさせるさまざまな遺産が市内の随所に残り、訪れる人の心に訴えかけてくる。

東北に残る唯一の藩校

鶴岡市の中心市街地。市役所や鶴岡公園(鶴ケ岡城址公園)などがある緑豊かな一角に、重厚な風格ある木造の建物群がある。国指定史跡の「庄内藩校致道館(しょうないはんこうちどうかん)」。江戸時代に各藩が開設した藩校の中で、東北地方で現存するのはここだけだ。三つの門と講堂など全部で6棟の建物が残るが、かつては現在の倍以上の敷地に多くの学び舎が並び、矢場や馬場まで設けられていたという。一歩中に入ると、自然と背筋が伸びるような空気が漂う。

教育に託した熱い思い

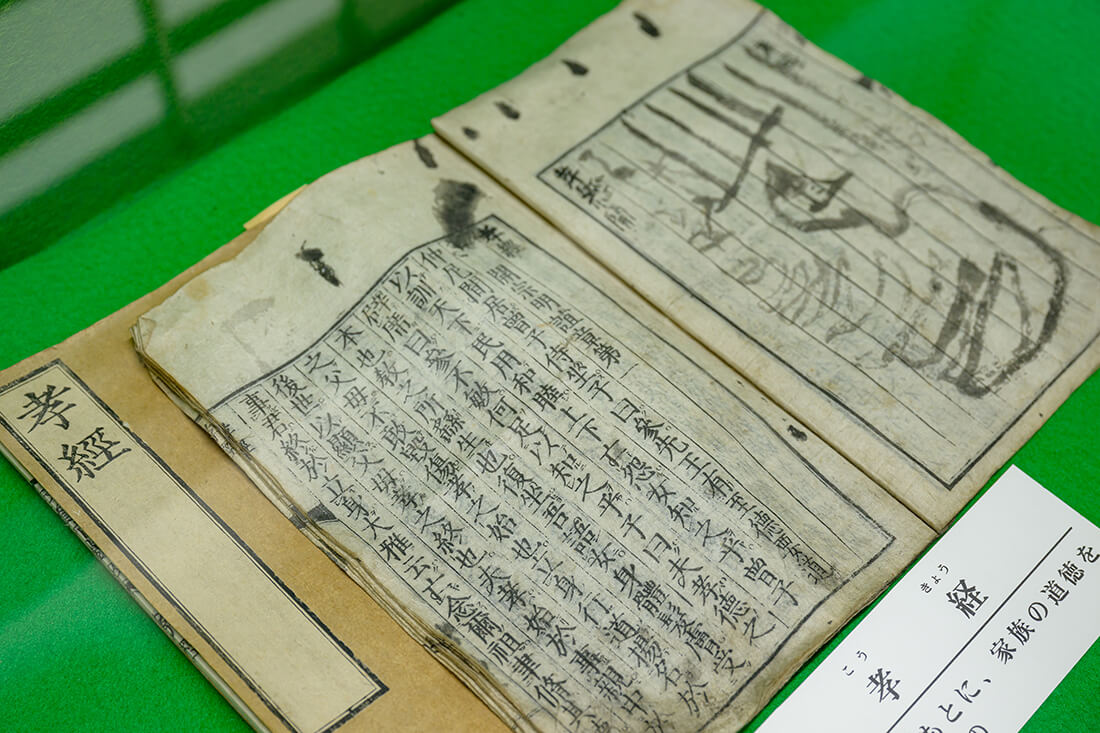

致道館は1805年、庄内藩主酒井家9代・忠徳(ただあり)によって創設された。入学できるのは主に中級以上の武士の子どもで、生徒の年齢は数え年10歳から30歳前後までと幅広く、生徒数は350人ほどに及んだという。講堂の中には当時用いられた教科書(致道館本)や印刷するための版木が展示されているが、整った字がびっしり並ぶ様子から当時の人たちが教育に託した熱い思いが伝わってくる。生徒が落書きした部分も展示してあるのがほほえましい。

個性を育んだ致道館の教育

致道館の教育は「天性重視個性伸長」と「自学自習」を特徴とし、「会業」という討論形式の授業も行われていた。自ら考え学ぶ姿勢を重視したのは、儒学者・荻生徂徠(おぎゅうそらい)が確立した「徂徠学」に基づいたものだ。時代が明治に変わり、庄内藩士たちは新たな道を歩むことになるが、それが一定の成功をおさめた底流には致道館での教育があったのだろう。鶴岡市では今も「庄内論語」が教育現場で用いられている。

武士が尊んだ酒井家の紋

酒井家の家紋は「丸に酢漿草(かたばみ)」。カタバミという植物の葉を図案化したものだが、生命力が強くへこたれない姿が武士に好まれたという。酒井家と徳川家はルーツがつながっており、丸に酢漿草の紋は徳川家(当時の松平家)より酒井家が賜ったものと伝えられている。致道館の瓦などにはこの紋があしらわれており、酒井家と徳川家の関係を今に伝えている。酒井家と徳川家の深い関係は、明治時代以降の鶴岡の歩みにも影響を及ぼしている。

今も文化の拠点として

かつて致道館の敷地だった場所の一部には現在、鶴岡市文化会館(荘銀タクト鶴岡)が建つ。特徴的な外観は背景にそびえる金峯山や月山の山並みに調和している。また周辺には展示施設・鶴岡アートフォーラムや致道博物館がある。一帯は市民の文化の拠点として、昔も今も変わらぬ役割を果たしている。

自ら考え学ぶ意識を高めることを重んじる致道館の教えは、庄内人の気質に大いに影響を与えたと考えられる。今、鶴岡市では多くのベンチャー企業が勃興し注目を集めているが、そのルーツがここにあるのではないだろうか